L’ère de surabondance que nous avons la chance de connaître n’est certainement pas celle qui se prête le mieux au recyclage, paradoxalement. Le développement d’un marché de masse de l’habillement a rendu le vêtement, la mode, plus accessible et de fait plus consommable que jamais. La fast fashion n’était que la première étape. Les acteurs actuels du nivellement par le bas, à l’instar de Temu qui nous invite à acheter comme « des milliardaires » (quelle bonne idée !), sont allés au bout de la course aux prix. Pourquoi recycler, réutiliser quand nous pouvons simplement jeter, puis commander à nouveau ?

Selon l’ADEME 80% des fringues finissent avec les ordures ménagères, comme ces produits périmés oubliés dans un coin du frigo. Et environ 10% de nos achats, probablement ce qui n’a pas été produit à la va-vite dans des conditions déplorables (ou tout ce qui arbore un logo symboliquement plus cher que la fringue en elle-même), gardent assez de valeur pour être proposés sur le marché de la seconde-main.

La pratique artisanale du tissage sakiori, et plus largement tout ce que l’on regroupe aujourd’hui sous le terme générique (et d’origine occidentale) boro, est née au Japon par pure nécessité. Le tissu, et par extension le vêtement, était si précieux que ne pas en conserver jusqu’aux chutes, restes, débris n’était pas une option. Il faut dire que le chanvre, le ramie, la soie puis le coton étaient des matières premières de qualité particulièrement prédisposées à la réutilisation. Huit cent ans plus tard, ce sont polyester et autres matières dérivées de l’industrie pétrolière qui règnent en maîtres. Et des vêtements si peu chers qu’il est souvent bien plus onéreux, surtout pour les acteurs du low cost, de récupérer une fringue neuve non-voulue que de la détruire ou de simplement « l’oublier » dans un pays émergent.

Yeux grands fermés

Cet écosystème fonctionne par l’abstraction, l’absence. À laquelle se substitue l’illusion d’une consommation sans conséquences. Ou prétendument heureuses. Mettre son t-shirt Zara à la poubelle n’a aucun impact direct sur notre quotidien. Le « septième continent », un monstrueux vortex de matières plastiques faisant trois fois la taille de la France métropolitaine, dérive au large du Pacifique, bien loin de nos yeux. Les montagnes de sapes non désirées qui devraient faire paysage devant nos fenêtres sont délocalisées, notamment en Afrique où l’on se débarrasse de tout ce qui ne peut pas être vendu en friperies et autres select-stores sous couvert d’oeuvre de charité. Les erreurs arrivent, parfois on envoie du trop beau pour ces gens-là. Et ainsi les fringues en question font le chemin retour, terminent selon l’ordre naturel des choses sur les épaules d’un modeux d’une métropole européenne.

Avons-nous vraiment besoin d’une énième marque « responsable » ?

Malheureusement les acteurs qui cherchent à rendre cet immense gaspillage plus tangible, qui se disent d’une mode responsable, ne sont pas toujours à la hauteur.

En commençant, assez ironiquement, par les géants de la fast fashion. Premiers adeptes du greenwashing à grande échelle. Un procédé marketing visant à se fabriquer une image de bienfaiteur du genre humain tout en inondant la planète de sapes à retrouver prochainement sur TikTok. Tu trouveras donc chez Zara ou H&M des pages produits qui laissent une grande place à ce qu’on appelle une communication de la « transparence ». Des données précises sur le lieu de fabrication, du pourcentage de polyester ou de coton recyclé dans la composition. Des paragraphes entiers qui prennent le parti de la pédagogie. À deux doigts de nous glisser une photo de l’esclave moderne qui a cousu ton pantalon, grand sourire pour la photo. Bien sûr, on pourrait argumenter. Dire que c’est toujours mieux que Shein. Mais ce n’est pas un concours de relativisme.

Et de l’autre coté, les petits acteurs. Pas forcément moins opportunistes. Ou aussi talentueux que les grands, si tu veux leur accorder le bénéfice du doute. Car s’il est devenu impossible d’échapper aux marques qui prétendent vendre la qualité du luxe à un prix abordable (la désirabilité en moins, c’est le secret), c’est maintenant la démocratisation d’un discours marketing écologique qui est en marche. Il semble en effet qu’apparait chaque jour une marque pensant à tort que l’industrie de la mode est un secteur propice à l’ascension d’une start-up.

Quoi de plus logique qu’une nouvelle production de vêtements, mais responsable, pour sauver la planète ? Nous c’est mieux que tous les autres, c’est promis. Aide à préserver cette espèce animale dont tu n’avais jamais entendu parler avant en achetant un sweatshirt moche et mal coupé. Que penses-tu de notre veste surcyclée ? Elle est produite à partir de quatre pantalons. Oui, on a fait l’impossible. Merci pour la planète. Et bonne chance pour porter la sape la plus stupide de la décennie.

Les sapes moches ne sauveront personne

J’ai conscience que le début de cet article, que je ne peux m’empêcher de teinter de mon cynisme naturel, pourrait ressembler à une prise de hauteur hypocrite. Que faisons nous véritablement sur ce média, si ce n’est encourager à la consommation ? Et Borali est d’abord une marque qui s’est lancée via l’upcycling.

La mode se vit en partie par l’achat, qu’on le veuille ou non. C’est une passion d’iconovore. Une volonté de possession de l’image qui, peut être trop souvent, se concrétise en passant à la caisse. C’est ce qui est intéressant dans le défilé, la haute-couture. En dépit de toutes les critiques (quant au gâchis) qui pourraient être formulées, là aussi. La dimension artistique est au premier plan. En décalage, hors du quotidien, avec des fringues de l’ordre de « l’importable ». Il ne s’agit plus de préparer son shopping (du moins pour nous, simples mortels), mais d’apprécier le vêtement au-delà d’appétits purement consuméristes et narcissiques.

Nous continuerons à consommer, selon nos moyens respectifs. Alors autant le faire bien. Ou mieux. Ou en façonnant son goût, si tu préfères. Mon avis en ce qui concerne la mode dite « responsable », un concept auquel j’adhère entièrement en théorie, est qu’il faudrait davantage ignorer les discours, les bonnes intentions, pour mieux se concentrer sur le résultat final. Sur le « beau ». Ou tout propos esthétique qui ne fera pas de nous des consommateurs perpétuellement insatisfaits, cette fois victimes d’une mode déculpabilisée et déculpabilisante.

Comprendre la mode qui se recycle par ses termes

Car un processus de production n’est pas bon en lui-même. C’est pourquoi nous allons, comme toujours, essayer de nous attarder sur ce qui en vaut la peine. Apprendre des choses en passant. Ou au moins nourrir ses pupilles. Et oublier les marques qui n’ont rien d’autre à proposer qu’un cahier des charges.

Recycling

La manière la plus évidente de penser la mode responsable est le recyclage, bien que cela ne concerne qu’1% de la production textile globale. Un processus qui consiste à transformer une matière existante provenant d’un produit fini en une nouvelle matière prête à l’emploi. En l’occurence : obtenir des fibres qui seront à nouveau tissées en fils. Les progrès techniques nous permettent de recycler de mieux en mieux, bien que les vêtements « difficiles » (multicolores, avec une composition matière très variée…) continuent de poser problème. Le recyclage, comme j’ai pu le dire plus tôt, est la manière privilégiée par les grands groupes qui souhaitent s’acheter une réputation verte. Le polyester recyclé étant la star du programme.

Malheureusement, cela reste du polyester relâchant dans l’eau des microparticules plastiques à chaque lavage. Perdant en qualité à chaque recyclage consécutif (ce qui implique tôt ou tard l’introduction de fibres vierges, d’une nouvelle production de polyester). Il vaut donc mieux se tourner vers un vêtement en matière naturelle recyclée, bien qu’il ne faille pas s’attendre non plus à une qualité tout à fait équivalente à une matière première classique. Le recyclage produit des fibres plus courtes, alors que les meilleurs cotons ont des fibres très longues (comme le finx ou la variété sea Island). Idem pour la laine et le cachemire. Des fibres trop courtes peuvent causer une usure prématurée, du boulochage, un touché moins doux voire désagréable.

Quelques marques qui usent (à bon escient) de matières recyclées

Tricot, marque française présentée maintes fois ici, s’est spécialisée dans le pull en cachemire recyclé. Elle propose des pull épais (3 fils) de qualité à des prix abordables grâce à un mélange de fils vierges (35%) et recyclés (65%). Ici le recyclage permet l’accès à un produit plus intéressant qu’un cachemire d’entrée de gamme, tout fin et peu durable dans le temps. Le tisseur italien Manteco offre ses services aux marques assimilées fast fashion qui ciblent le segment premium. Tu peux notamment retrouver du belouterwear chez COS dans de la laine recyclée italienne à des prix compétitifs. À l’instar de mon coup de coeur de l’hiver, un manteau noir oversize que je te présentais encore récemment.

Enfin, deux marques me viennent en tête. Nos amis de chez Later, engagés depuis leurs débuts à produire un vestiaire streetwear inspiré à base de matières recyclées. Et enfin Asket, probablement la marque la plus transparente du milieu quant à sa production.

Remaking

Remaking n’est pas vraiment ce que l’on pourrait définir comme un terme officiel. Mais permets moi de l’utiliser ici pour constituer une grande famille, un fourre-tout, de marques (et d’artisans) qui s’attachent à transformer l’existant. À personnaliser comme à rapiécer. Comme Rifatto et Remake by Yi qui piochent dans les vestiaires military et workwear pour créer des pièces uniques et inclassables. À réparer de manière créative comme peut le faire visible creative mending sur instagram. La réparation élevée au rang d’art, c’est aussi et surtout la pratique du sashiko mise à l’honneur chez Kuon, Blue Blue Japan, 45R.

Puis il y a ceux qui dessinent (Alexis Stiteler). Ceux qui crochètent (Lindzeanne). Qui brodent. Wonder Looper, label du co-fondateur de Naked&Famous et de sa compagne, s’est lancé comme ça. En personnalisant des fringues un peu trop banales grâce à une machine rétro qui brode au point de chainette. Les possibilités dans le domaine du remaking sont infinies, avec une très forte composante Do it yourself qui amène à voir nos vêtements autrement. Ce même processus mental que j’essayais d’expliquer tant bien que mal en parlant de mon fameux manteau COS, déjà cité deux fois ici : s’approprier un vêtement, peu importe son origine, c’est lui donner une histoire qu’on lui a refusé. En ce sens le remaking, et d’autant plus s’il est pratiqué sur un vêtement acheté en seconde-main, permet de véritablement lier le beau à la consommation durable.

Upcycling

Enfin, terminons avec l’upcycling. Un terme que j’ai pour le moment employé uniquement pour en présenter les dérives stylistiques douteuses, désolé. Traduit par « surcyclage » l’upcycling est, comme le recyclage, un processus qui consiste à réutiliser une matière pour produire du neuf. À la différence près que la notion de valorisation rentre dans la discussion (recycler signifiant l’obtention d’une qualité similaire, au mieux), et cela sans qu’on ne vienne détruire la matière existante. Il y a l’idée ici de partir d’une chose qui n’est pas ou plus désirable. C’est ce que nous faisons chez Borali, exemple évidemment choisi au hasard, en transformant des vêtements qui ne sont plus en état d’être portés ni mêmes d’être réparés, mais dont les matières, couleurs et motifs sont assez intéressants pour mériter une nouvelle vie sous une autre forme. Dans notre cas : des bijoux en tissus tressés.

L’upcycling est donc à mettre en opposition avec le downcycling, un type de recyclage qui entraine une dégradation de la qualité par rapport à la matière initiale. Comme mon coté taquin me donne envie de citer des marques qui prétendent faire de l’upcycling alors même qu’elles se rendent coupables d’un double gâchis en faisant du moche (ou plus objectivement, du mal coupé, du mal pensé, du peu qualitatif, du peu durable) à partir de matières qui n’avaient rien demandé à personne, parlons plutôt de choses qui valent notre temps. Les lecteurs assidus seront en terrain connu avec ce que proposent Baema T Boa, objectfromnothing ou encore Uni Iroikas Is, projet qui fait revivre l’art oublié du sakiori.

Les marques qui produisent avec des matières deadstock

Impossible de parler upcycling sans revenir sur la méthode la plus communément employée pour mettre en pratique ce processus de production. Car les marques qui réutilisent des vêtements ou chutes de matières ne sont pas majoritaires. Le marché alternatif du deadstock, littéralement « stock dormant », permet à de nombreux acteurs de penser leurs collections à partir de tissus qui n’ont simplement jamais servis. C’est également un terme qui peut désigner des vêtements neufs (notamment dans le petit monde du surplus militaire) qui trainent dans des cartons, attendant leur heure. Mfpen, la marque danoise qui réinvente l’uniforme businesswear des années 90, utilise exclusivement des matières deadstock en intégrant cette démarche écoresponsable comme une évidence. Aïdama, plus proche de chez nous, pioche dans les réserves de Nona Source pour concrétiser son vestiaire freesize. La plateforme qui met à disposition les tissus deadstock du groupe LVMH.

Enfin, certaines des marques les plus haut de gamme qui font de l’upcycling leur modèle de production principal créent des vêtements à partir de tissus antiques. Dentelle des années 60, soie brodée du 19ème siècle, lin français vintage… Des matières d’exception sublimées par des designers de talent tels qu’Oliver Church, Dashiel Brahmann ou By Walid. L’upcycling, mode de production très difficile à imaginer à grande échelle, s’accorde très bien avec une mode artisanale et exclusive produisant en quantités extrêmement limitées.

Le mot de la fin : surveiller les initiatives des marques cool habituelles

Concluons, cette fois pour de bon, en citant quelques initiatives qui pourraient « réconcilier », au moins le temps d’un drop ou d’une collection, les modeux et les écolos. De petites et moyennes marques qui ne se présentent pas comme particulièrement « responsables », qui n’ont pas tout misé sur un discours qui n’a pas grand chose à voir avec le style, mais qui intègrent des processus de la mode responsable dans leurs productions.

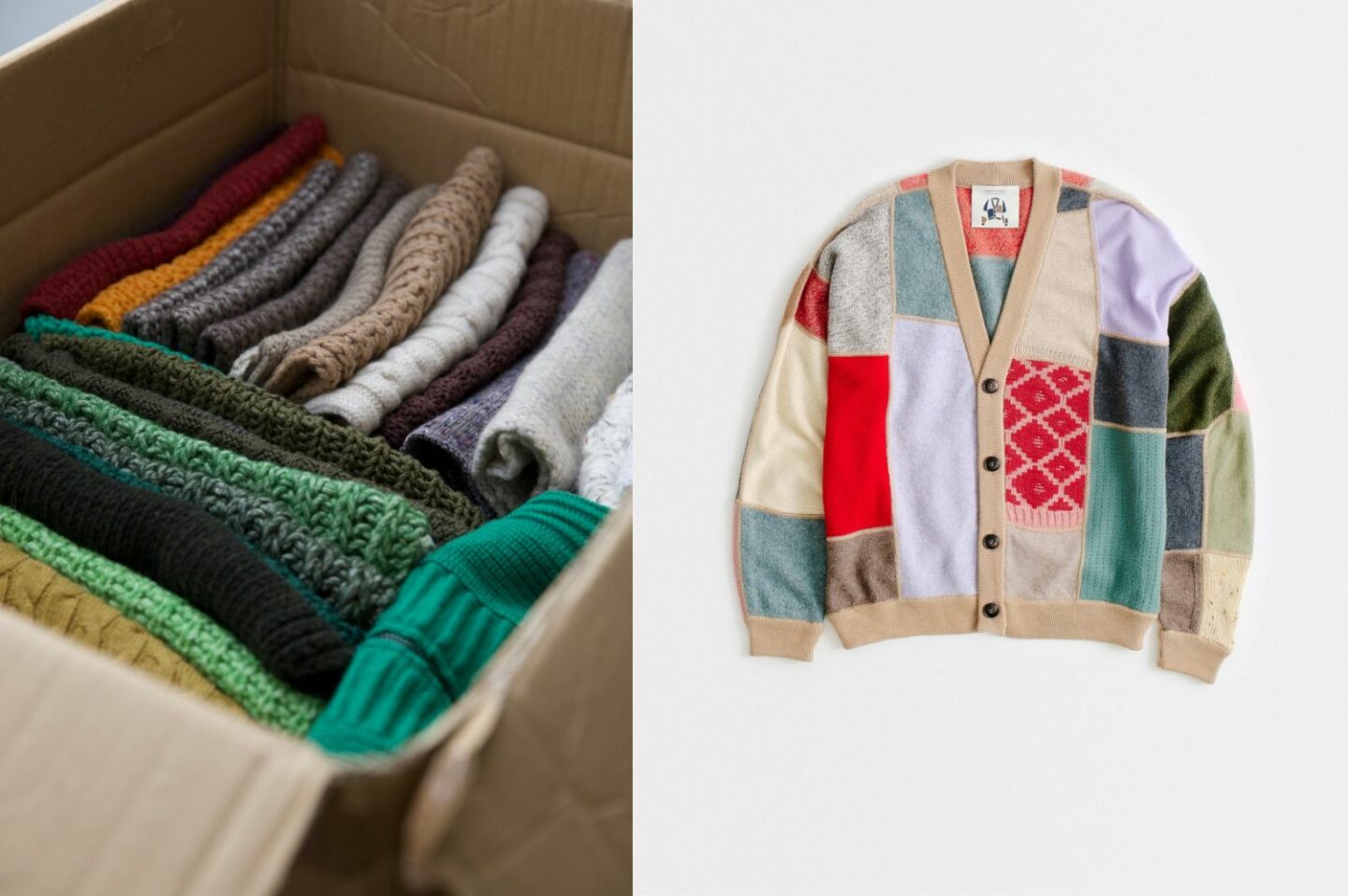

Cela peut aller de la toute petite chose, du détail. Comme des boutons en corne récupérés sur de vieux vêtement qui ornent les créations soft-tailoring Stoffa. À des parties plus intégrantes d’une sape. Coltesse utilise par exemple de la laine upcyclée (et des matières recyclées pour la doublure) pour son « Heavy Jacket ». Needles développe toute une gamme, « Rebuilt », qui met à l’honneur les fringues reconstruites. A Kind of Guise, marque originellement lancée en 2009 avec des sacs en cuir de medecine balls surcyclées, a récemment rendu disponible une collection de cardigans patchwork faits d’échantillons tricotés acquéris au cours des quinze dernières années.

S’en remettre à ceux qui savent déjà faire de belles choses, c’est peut être encore ce qu’il y a de mieux à faire pour imaginer une mode plus durable.