Le premier numéro de notre nouveau format Pièces, consacré aux « Camion Boots » Our Legacy, m’avait donné l’occasion de verbaliser une évidence à l’apogée de la tendance du pantalon ample et long : la forme de la toebox (l’avant de la chaussure couvrant les orteils, pour les germanophones) est un élément plus différenciant et décisif que jamais dans le paysage de la mode contemporaine. Et peut-être aurait-il fallu alors commencer par la référence dans le domaine : le travail de Martin Margiela dans les années 90. Celui qui a créé la chaussure à la toebox alternative, dite « tabi », la plus discrète et néanmoins reconnaissable d’entre toutes. Et ce dès sa collection liminaire.

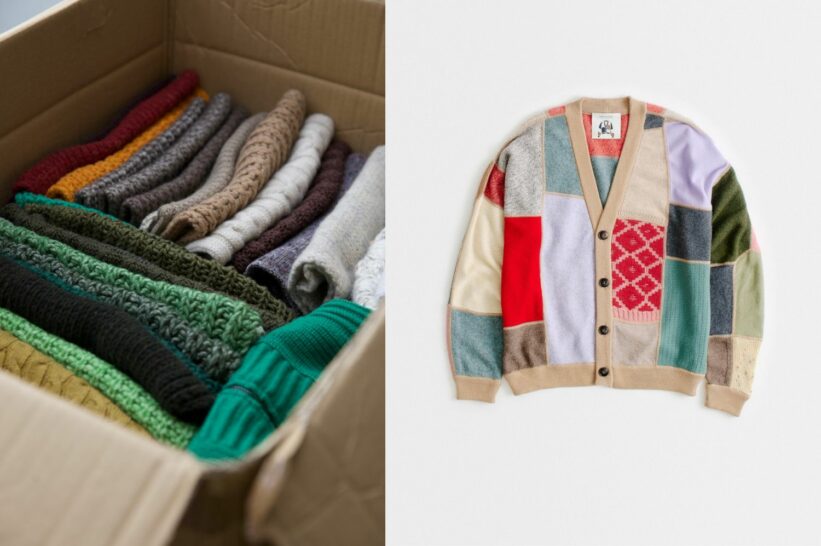

Je te propose ainsi, à la suite de mes articles sur le washi, le boro et l’art méconnu du sakiori, de compléter notre ébauche de lexique de la mode japonaise (on est encore bien loin de visvim.tv !) avec un petit détour par l’histoire de la chaussure, ou d’abord chaussette tabi. Et de rendre naturellement visite, en passant, au grand designer belge dont la réactualisation de cette forme ancienne et atypique est aujourd’hui si populaire chez les modeux. Les poseurs. Ceux qui sont nés dans la bonne famille. Ou tout ça à la fois.

Tabi : six cent ans d’histoire

S’il est difficile de retracer précisément l’origine du tabi, chaussette aux orteils séparés, on s’accorde généralement sur une apparition autour du XVIème siècle au Japon. Car c’est à cette période que les japonais commencent à importer et mettre en oeuvre la culture du coton, notamment depuis la Chine. Parler de tabi, vêtement en coton porté à la manière d’une chaussette occidentale, pour désigner des habits antérieurs aux années 1500 est donc un abus de langage. L’ancêtre du tabi est le shitauzu. Une chaussure d’abord confectionnée en cuir (souvent en one-cut, à partir d’une seule peau), puis en soie. Elle était réservée aux nobles et aux soldats et ne possédait pas la toebox si caractéristique du tabi. Le peuple ne portait alors pas de sous-vêtements, mais sandales en paille et habits en chanvre ou autres fibres libériennes communes.

Split-toe

On peut facilement expliquer la démocratisation du split toe des chaussettes tabi par les formes des chaussures japonaises de cette époque : « Waraji » (la fameuse sandale en paille), « Geta » (sabot surélevé en bois), « Zori » (pas loin de la tong moderne)… Autant de modèles à lanières qui séparaient de fait le gros orteil des autres doigts de pied. Si l’ensemble de la société japonaise adopte la chaussette tabi en coton dans les années 1600, il n’est pas question de faire une croix sur la distinction. Afficher sa classe sociale passe maintenant par le port, ou l’interdiction de porter, certaines couleurs. Seuls les nobles ont le droit au fil d’or, au violet. L’indigo, le bleu traditionnel japonais, est le propre des roturiers. L’âge d’or de la chaussette tabi coure jusqu’a à la fin de l’ère Edo (1868).

De la « Jika-Tabi » à l’empreinte singulière de Martin Margiela

La transformation de la chaussette tabi en véritable chaussure au début du XXème siècle, du sous-vêtement au vêtement à part entière, est assez amusante. Si le nom de Shojiro Ishibashi ne résonne probablement pas en toi, tu es surement davantage familier de la marque Bridgestone. Sache que la fabrication de chaussures tabi, nommées « Jika-Tabi » (à traduire par « tabi au contact du sol »), est antérieure à la fabrication de pneus au Japon. C’est même la vente de ces chaussures, produites dans l’entreprise familiale à Kurume berceau japonais de la vulcanisation, qui finance l’entrée de l’entreprise japonaise dans l’industrie du pneu avec la création de Bridgestone en 1931. Les industriels américains font ainsi le chemin inverse, du caoutchouc jusqu’à la production des toutes premières sneakers et à l’intérêt pour l’industrie textile. L’exemple le plus parlant étant celui de la Converse « All Star ».

La chaussure Jika-tabi est rapidement adoptée au Japon, en premier lieu par les travailleurs. Elle fait partie de l’uniforme des soldats de la seconde-guerre mondiale. Ce qui ne fut apparemment pas d’un grand secours lors de la Bataille de la baie de Milne de 1942. La légende raconte que les empreintes si particulières laissées par les soldat de la Marine japonaise porteurs de Jika-tabi auraient en effet aidé les Alliés à les poursuivre aisément dans les forêts boueuses de Papouasie. Plus grande réussite pour Shigeki Tanaka qui remporte le marathon de Boston en 1951 avec une paire de sneakers tabi fabriquées par Onitsuka, fondée en 1949 et qu’on connait mieux sous le nom d’ASICS. Malgré ce coup d’éclat et l’ouverture progressive du Japon au reste du monde, les chaussettes et chaussures tabi restent des curiosités insulaires jusqu’à la fin des années 80.

Printemps / Été 1988

Jusqu’au premier défilé parisien, printemps / été 1988, du jeune designer Martin Margiela, qui fut inspiré quelques années plus tôt par la vision de la Jika-tabi lors d’un voyage au Japon. L’histoire a été racontée mille fois et je t’encourage comme toujours à consulter la chaine YouTube de Bliss Foster si tu veux en apprendre plus sur Margiela. Je retiendrais seulement ici que la volonté du créateur en réinterprétant cette forme alors inconnue en Occident était de penser une nouvelle silhouette introduisant de l’étrangeté, un certain malaise, au corps faussement familier. Les premiers modèles de tabi sont des bottines dotées d’un talon haut, parfois dans des cuirs qui sont volontairement choisis pour leur ressemblance à la peau humaine. L’utilisation de peinture rouge sur la semelle à la fin de ce premier défilé vient mettre en évidence des empreintes à mi-chemin entre l’humain et l’animal.

Ces mêmes chaussures seront réutilisées, repeintes, déconstruites (avec ce fameux modèle qui n’est plus que semelle, un rouleau de scotch vendu avec pour l’accrocher) avant de connaitre un succès salvateur pour les finances de la jeune marque.

Tabification

Dérangeantes, déroutantes, charmantes, modasses… Les adjectifs qui qualifient généralement la création de Martin Margiela prouvent qu’il est bien difficile de ressentir de l’indifférence face aux chaussures tabi, même trente cinq ans plus tard. Car la « laideur » dans la mode, savamment dosée, est toujours subversive. Surtout quand on sait que dévoiler, ou même souligner les contours de ses pieds, peut s’apparenter en occident à un crime capital. Ce qui est tout à fait quotidien au Japon, et ce depuis des siècles et des siècles, continue de nous fasciner, de nous surprendre. Est-ce que cela durera pour autant ? La montée en puissance de l’ugly fashion et de la surenchère quotidienne sur TikTok nous conditionne à l’inhabituel. À ces tenues de main character. Qu’est-ce qu’une toebox fendue en deux dans un monde où existent MSCHF, Balenciaga ou… Clarks ?

La forme « Tabi » est peut-être tout ce qu’il nous reste aujourd’hui du passage de Margiela dans sa propre maison. Une marque de fabrique qui n’est parfois plus très loin du gimmick, cette substance marketable et reproductible à l’infini. Ce split toe que l’on décline à tous les sauces. Mocassins, sneakers, ballerines, et tout ce que tu peux imaginer d’autre. Mais c’est quand même plutôt très cool quand c’est réussi. La collab’ avec Reebok, par exemple. Car il y a dans la création, le geste initial aujourd’hui reproduit, de Martin Margiela une forme d’intemporalité paradoxale. Des formes classiques qui rencontrent le banal d’un ailleurs, toujours un peu inaccessible.